|

|

模型の撮影 (自作ライティングボックス編)

さて模型の撮影にはライティングが重要だと何度も述べてきましたが、ベストセッティングを出すのはやはり面倒ですし、慣れないとなかなか上手くいくものではありません。

でもライティングボックスを自作してしまえば、拍子抜けするほどあっさり綺麗な写真が撮れてしまいます。実は私もこれで撮影する機会のほうが増えています。

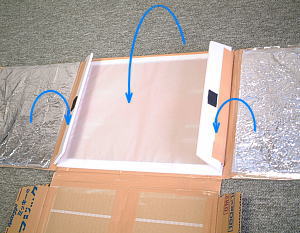

これがその自作ライティングボックス。

(別名:タダのダンボール箱)見た目は激ショボですが、性能はウソみたいに良いです!

- ディフューザー(拡散板)になるフタの部分はスチレンペーパーで作ったフレームにトレーシングペーパーを貼ってあります。さすがにダンボールでは強度が全然足りませんから。

- 左右側面にはシワを入れたアルミホイルが貼ってあり、これがレフ板の役目をして模型に光を回り込ませます。

反射が強く感じるときは表面にトレペを被せます。

- そのままではかさばりますから、使用後は折りたたみ可能な構造にしてあります。それに関しては後ほど紹介。

反省点はさまざまな模型に対応するには大きさがやや足らなかった事と、外側に色紙を貼ればもう少し見栄えするものになっただろうという事。現在はこれより2倍ほど大きい改良型の二号機が稼動中です。

フタを開けたところ。

フタを開けたところ。

背面にはゼムクリップが付いており、ここにバックペーパーを挟み込む仕掛けになっています。

こんな感じで撮影します。 こんな感じで撮影します。

ベストなのは二灯使った撮影。

真上からメインライトを当てます。そのほうが人の目から見て自然な光の向きに感じるからです。

そのままでは正面に光を反射する壁がないために逆光ぽくなるので、正面からサブライトとしてもう一灯当てます。

ライトの光量が強ければ、一灯のみでも撮影可能です。その場合は正面斜め上から光を当てることになります。

で、これが実際に撮影された画像。

柔らかい光が全方向から模型に当たり、床の影も一方向に偏ることなく綺麗なグラデーションが出ています。

このセッティングを素人が自力で出そうとすると結構大変ですが、ライティングボックスを使えば簡単です。(準備から撮影にまでに要した時間:3分程度)

注意点としては、自動車模型のような光沢のあるものは表面にアルミホイルのシワが写り込む事がありますので、対策としてはアルミホイルにトレペをかぶせてやることで回避できます。もしくは大き目のライティングボックスを用意して、模型との距離にある程度余裕をもたせてやることです。

ライティングボックスの効果の差はこれくらいあります。歴然ですね。

|

|

|

| ライティングボックスなし |

|

ライティングボックス使用 |

ここまで読んで賢明な方なら既に気付かれたでしょうが、これってつまり「模型の撮影 基礎編」で紹介したフォトキューブをはじめとする簡易撮影ブースと同じ効果なのです。

つまり見た目さえ気にしなければわざわざ大枚叩いて買わなくても、それに近い効果のものを安く簡単に自作出来るという事です。ちなみに私の場合このライティングボックスの制作にかかった費用は蓋に使ったデコパネ(スチレンペーパー)とトレペ代だけでして500円以下でした。

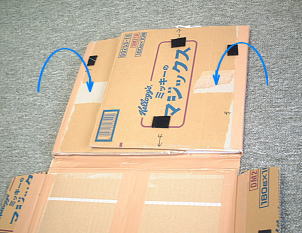

この自作ライティングボックスはわずか数秒で折り畳みを完了する!ではそのプロセスを説明しよう!(元ネタわかった人はそろそろおっさんのはずだ)

このライティングボックスはフタと底面にある耳をマジックテープで側面に止めることにより組み上がる仕掛けになっています。

折り畳む時はこれを外して箱を展開します。

すべて展開した画像。ライティングボックスのひらき状態です。

これを見ると構造がすべてわかっていただけたかと思います。

折り畳みしやすいように各面は1度切り離し、布ガムテープを両面から貼る事でヒンジを作ってます。

ダンボールは何回か折りたたんでいくとそれなりに分厚くなりますから、ヒンジの幅もそれを見越してかなり余裕を持たせてあります。

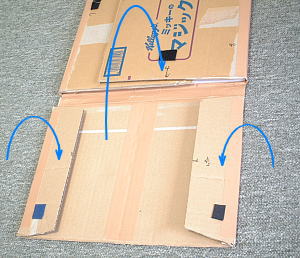

一番傷みやすいフタのディフューザー面を最初にたたみ、その耳を内側に折り返します。

次にアルミホイルの貼ってある左右のレフ板面をたたみます。

このように破損しやすい面を優先的にたたんで内側に入れるようにしています。

底面の左右の耳を内側に折り返し、続いて底面を背面側にたたみます。

このときマジックテープ同士が丁度くっついてバレない仕掛けになっています。

ご覧の通り薄くコンパクトに変形。

普段これをバック紙とともに家具の隙間に収納していますので実に省スペース♪

そんなわけでとっても便利なライティングボックスですが万能というわけでもありません。短所もあります。

この撮影法は強い影を抑えて全体的に明るくソフトな印象に仕上けるのですが、同時にテカリも抑えられ輪郭も眠くなります。光沢感や硬質感が弱くなるんです。

ぬいぐるみやフィギュアといった柔らかい質感を要求されるものには問題ありませんが、スケールモデルの表現にはベストなわけではないのです。

これをある程度誤魔化す方法としては、正面ライトには拡散用のトレペを付けないで直接光を当てることでコントラストを入れて補正できます。さらに編集時に画像処理ソフトでシャープを増してやると良いでしょう。

さらにもうひとつの短所は、光の当たり方が固定されているため表現幅が限定されてしまい、以前紹介した光沢撮影のような小技の融通がほとんど利かない・・・つまりどれを撮っても同じような感じにしか写らないのです。オートフォーカスのコンパクトカメラはラクチンだけど、一眼レフのような一歩踏み込んだ撮影が出来ないのと同じです。

まあそこまでこだわる人はこんなトコでなく商品撮影術を本格的に紹介してるサイトを見に行かれてるでしょうが、ブツ撮りをきちんと勉強したいと思う方はやはりセットを組んで経験を積まれる方が良いかと思います。

(2004/06/27)

|

|

プラモデルの展示、作り方解説、アイテム情報とか

プラモデルの展示、作り方解説、アイテム情報とか