|

|

模型の撮影 (被写界深度編)

立体感や臨場感を出すために、奥行きを強調した表現の事を「パース」もしくは「あおり」と呼びます。 立体感や臨場感を出すために、奥行きを強調した表現の事を「パース」もしくは「あおり」と呼びます。

本物の艦船や建物といった巨大な構造物はパースを効かせた角度から撮影をされる事が多く、それらの模型にも同じ方法を用いると迫力が俄然増します。

しかし実際にそのように撮ろうとすると、手前と奥で焦点が合わずにピンボケ写真になってしまう事が多いです。この原因は、被写界深度の限界によるものです。

被写界深度とは、簡単に言うと「ピントの合う範囲」の事。

この範囲が広い(被写界深度が深い)ほど手前と奥の両方にピントが合い、狭い(被写界深度が浅い)ほど焦点の中心以外ピントが合わなくなります。

被写界深度は被写体までの距離に比例します。距離が近いと浅くなり、遠いと逆に深くなります。

この原理の応用で、被写界深度を浅く調整して背景をわざとピンボケにし、被写体の存在を強調するテクニックがポートレートや静物撮影でよく見られます。

こういうやつですね。

しかしこれが模型の撮影では邪魔になります。

デジカメは元来フイルム式カメラより被写界深度が深く設定されてるのですが、模型の撮影は大抵接写になるためどうしても被写界深度が浅くなってしまいます。

これは特に長尺物である艦船模型の撮影には頭の痛い問題です。

| 被写界深度を深く調整して撮影した例 ※2009/03/02加筆 |

被写界深度はデジカメの場合「絞り優先AE」という機能で調整出来ます。ただこの機能は上位機種にしか付いていません。

私の場合は2008年7月にその機能の付いたニコンのハイエンドモデルのコンデジでCOOLPIX P5100 (Amazon) という機種を購入しました。 という機種を購入しました。

絞り機能による性能差がわかりやすいように、今までこのサイトで使ってきたFinePix

4500の画像を比較してみます。

なお全く同じライティング条件で撮影してますが、両カメラの特性によりどうしても色味に差が出ますので、画像処理ソフトによりお互い近い色味に多少調整しています。

|

被写界深度の調整機能のないデジカメで撮影(FinePix 4500)

甲板上の遮風柵にピントを合わせたところ、艦首と艦尾がピンボケしています。艦船模型や鉄道模型のような長尺物は普通のコンデジであおりを効かせて撮影するとこのようになってしまうケースが多くて現幅に制限があります。 |

|

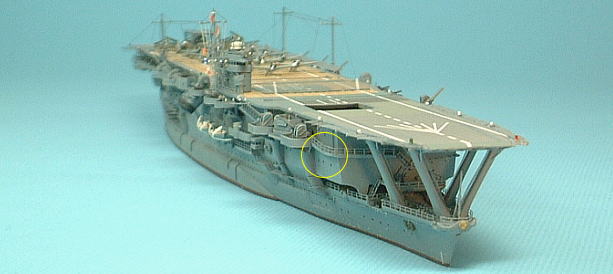

被写界深度を深く調整して撮影(COOLPIX P5100)

絞り優先AEモードで限界一杯のF7.6で撮影。艦首と船体中央部のピントは全く問題なく、艦尾の写り具合も上の画像に比べると随分良いです。 |

|

被写界深度の調整機能のないデジカメで撮影(FinePix 4500)

今度は1/24カルソニックスカイラインGT-Rを接写で撮影。こうすることによって実車に近い遠近感を演出出来ますが、ボンネットから後ろは全然ピントが合ってません。これではボツ画像です。 |

|

被写界深度を深く調整して撮影(COOLPIX P5100)

ボンネットから後ろのピントはやはりボケてますが、これくらいなら許容範囲。十分使い物になります。 |

前記のとおり被写界深度はデジカメの場合「絞り優先AE」という機能で調整出来ますが、この機能は上位機種にしか付いてないため、調整したくてもできない人も多いと思います。

ですが自分のデジカメの被写界深度を知れば、性能の範囲内でパースの付いた画像を撮る事が可能です。私もデジカメを買い替えるまではそうして撮影していました。

少しずつ角度を変えて撮影し、結果を確認していきます。面倒ですが1度憶えてしまえば次回からは楽に撮影することができます。

下は実際に多少パースをかけて撮影した画像。

艦首と艦尾のピントがかなり怪しくなっています。どうやらこの辺がこのデジカメ(FinePix

4500)の限界のようです。

試しにさらにパースをかけてみましたが、艦首と艦尾はもう全然ピントがあってません。こうなるとボツ画像です。

艦首が大胆に誇張されたようなパースは弱くなりますが、カメラと模型との距離をある程度離してやると被写界深度は多少深くなります。

ホームページへの掲載サイズを考えれば、ファインダー内いっぱいに大きく撮る必要はないはず。小さく撮って必要な部分だけトリミングすればよいのです。

※左画像の右端に写っているのは、艦首錨甲板にかかっている飛行甲板の影を抑えるためのサブライトです。

また、レンズの焦点を船体の中心よりやや艦首よりにするだけで印象は随分と変わります。

下の画像は黄色い円の部分にピントを合わせて撮影したものですが、これなら使えない事もありません。手前と真ん中のピントが合っていれば、奥のピンボケはそれほど気にならないものです。

それぞれの事情で手持ちの機材の性能が十分でないことは多々ありますが、やり方次第で見映えを上げる事は出来ますので、色々と創意工夫される事をお勧めします。

(2004/05/31)

|

|

プラモデルの展示、作り方解説、アイテム情報とか

プラモデルの展示、作り方解説、アイテム情報とか