模型の撮影 (基礎編)

「人形は顔が命」とか「芸能人は歯が命」といったキャッチコピーのCMがありましたが、「ウェブでの模型は写真が命」です。

ホームページやブログ、投稿サイト、ネットオークションの場において、実物を目の前で見せれないのですから判断される基準は写真がすべてです。上手に作っても写真が悪ければそれは見ている人に伝わらずに素通りされてしまいます。

下の画像は同じ模型を写したもの。

その差は歴然です。

模型サイトに載せる写真はお見合い写真と同じで、実物以上に見えるくらいの気持ちで撮影しましょう。作品は良さげなのに写真で損をしているサイトも見ますが残念なことです。

模型サイトの場合、写真の良し悪しはアクセス数に露骨に反映されます。

撮影してみるとわかりますが、これだ!という模型の写真は意外と撮れないもの。だからフィルム代を気にせずに撮りまくれ、また一枚撮影しただけでもすぐにその画像を見る事の出来るデジカメは模型の撮影にとても便利です。

デジカメの性能はここ数年で随分上がったので、現在家電店で普通に売られているものなら普及価格帯のものでもまず大丈夫です。

その上でさらに希望的性能を書き出してみると、

| 模型撮影にあると便利な性能&機能 |

光学ズーム機能

これで撮影すると画角がやや変化しますので表現の幅が広がります。

解像度200万画素以上

携帯電話のカメラなんかではこれ以下の製品がまだ存在します。解像度が低いと斜めの輪郭にジャギーと呼ばれるギザギザ線が目立つことがあります。

絞り優先AE機能

被写界深度の調整が出来るので、奥行き感の強いアングルもピンボケしにくくなります。(模型の撮影「被写界深度編」参照)

リモコン付

シャッターを切る際、手ブレによる失敗を防ぎます。オートシャッター機能でも代用可。

手ブレ防止機能

今後の新製品には付いてくるものが増えてきましたので要チェック。

なるべくレンズ口径の大きいもの

大きいほうが画像端の歪みが少なくなります。 |

絞り機能や口径の大きいレンズを持ったデジカメはどうしても上位機種になりますが、予算に余裕のある人はチェックしておいた方が良いです。

ちなみに私がこのサイトで使用してるデジカメはフジフイルム製FinePix4500というごくありふれた一般的な機種で、上記の便利な性能では「マクロモード」と「解像度200万画素以上」しか持っていません。今にして思えばもっと勉強してから買えば良かったなあと思います。

さていよいよ撮影ですが、模型を机においてそのまま撮ってもあまりキレイに写りません。それには照明と背景をきっちりキメる必要があるのです。

でもそれは私のような素人にとってはかなり敷居が高い事。キチンとセッティングを出すのは非常に面倒くさいし突き詰めればキリがありません。第一そんな事を毎回やっていたのでは続くサイト運営も続かなくなってしまいます。

そこで私はごく簡単なセットによるお手軽撮影を行なってます。使用してる機材は以下の通り。

■バックペーパー

使わない人もいますがこれは必須と言っておきましょう。画面の引き締まりが雲泥の差です。 使わない人もいますがこれは必須と言っておきましょう。画面の引き締まりが雲泥の差です。

ミューズコットンやNTラシャといった色紙が安くて手に入りやすく、白やグレー、水色などの淡色系が無難です。

明るい色の模型には黒が映えますが、テカリが出やすかったり、カメラの露光が黒に引っ張られたりするので、扱いは多少面倒です。

布は毛羽立ちや編目が目立ちやすいし、ヨレやシワが写ると効果が台無しになるので素人は紙のほうが扱いが楽。

高価ですがグラデーションペーパーという撮影専用品もあり、奥行き感のある美しい背景を作れます。

■照明 ■照明

蛍光灯のデスクライトですが、Zライトがあれば、そのほうがより自由な角度から照明をあてることが出来ます。明るければ明るいほど良し。

普通は2つで撮影しますが、場合によっては3つ使う事もあります。

蛍光灯は同じ色のものを使いましょう。デジカメのホワイトバランスが狂いやすくなります。

そのまま使うよりはトレーシングペーパーを被せると、光が拡散して被写体に均一に当たりやすくなり、自然で柔らかい照明効果を得られます。

■レフ板 ■レフ板

厚紙にアルミホイルを貼ったものですが、台座は角度が調整出来るようにしてあります。

アルミホイルにシワを入れてあるのは光を拡散させるため。照明の回り込みにくいところへ光をあてて影をとばしたりして暗部を起こすのに使用します。

なお、これで光がきつい時は白プラ板や白ボール紙を代わりにします。

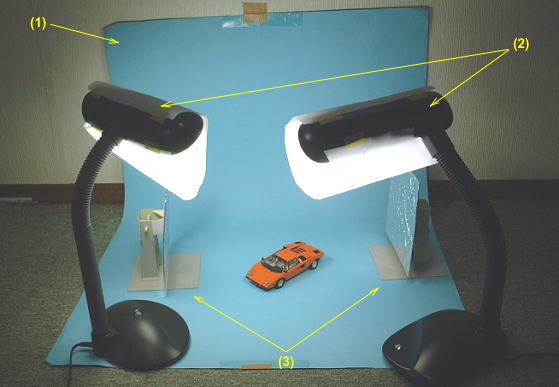

上記の機材を使ってこんな感じで撮影してます。机の上で行なう事もあれば、ご覧の通り床で行なう事もあります。

模型の撮影はほとんどが被写体から1m以内の接写になるので手ブレに敏感です。

三脚がある場合はそれを使ってセルフタイマーやリモコンで撮ると手ブレがなくなり失敗も減ります。もしくは台の上でカメラをしっかり固定して撮影すると良いです。

| (1) |

バックペーパーは奥行きをゆったりさせ、背の部分は折り目を付けないようにゆるやかにカーブさせて壁と床の境界をぼかすのが綺麗な背景にするコツ。

|

| (2) |

照明はなるべく左右の明るさや色が同じに。光が均一にあたるように左右斜め上から当てます。

ここで大事なのが光源が模型より高い位置にあること。なぜなら太陽と同じく上から降り注ぐ光が人間にとって一番自然に感じるからです。

|

| (3) |

レフ板で照明が回り込みにくいところへ光を反射させ、輪郭を出したり影をとばしたりします。軽いテカリを入れるのに使うこともあります。 |

上記の結果が下の画像。

デジカメはマクロモードでフラッシュ・オフにて撮影。左のレフ板でフロントノーズの影を抑え、右のレフ板でボディ側面に光を当てました。

きちんとした撮影知識を持っている人から見れば結構簡易な方法ですが、それでもこの程度は撮る事が出来ます。

この画像のように自動車模型の場合なら、さらにサブライトを使いハイライトを入れて光沢感・硬質感を出すのも良いですが、今回は基礎編なのでそれは次回にしましょう。

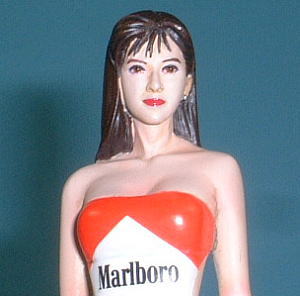

フラッシュを使うと青カブリ現象が起き、陰影のどぎつい不自然な画像になってしまいます。

光源は用意した照明のみで賄い、フラッシュはオフにして撮影しましょう。デジカメはフィルム式カメラに比べて暗い場所での撮影に強いので大丈夫。

|

|

|

フラッシュ・オン

顔や服の諧調がとんでしまい、青白くて不自然。なぜか胸元だけ妙に強調されてエロいぞ。(笑) |

|

フラッシュ・オフ

自然な肌色が出ていて諧調や起伏もよく出ています。どう見てもこっちのほうが良いね。 |

撮影の知識や経験がなくても、簡単にプロのような美しい模型撮影が出来る機材も売られており、その老舗製品がフォトキューブです。

立方体テント型の折りたたみ式ライティングボックスでして、壁面全体が白レフ板の働きをして、被写体全体に柔らかく均等な光の当たる仕組みになっています。これを使えばわずらわしい調整なしにライティングの決まったキレイな写真を簡単に撮影できます。

使用例としては、相互リンク先のフィギュア系サイト煩悩立体系さんが実際にフォトキューブを使われており、管理人のponyaさんからお聞きした話では、使い勝手は良好で製品に満足されてらっしゃいます。確かにサイト上の画像はどれもとてもキレイで、模型誌に載っているプロの写真に近い仕上がりになっています。

こういった簡易撮影ブースは、デジカメの普及やネットオークションの広がりとともに需要も拡大してきたようで、現在は数社から発売されておりよく売れているそうです。

(2004/05/10)

(2007/12/18改定)

|

プラモデルの展示、作り方解説、アイテム情報とか

プラモデルの展示、作り方解説、アイテム情報とか