|

|

救命浮標とは 救命浮標とは

救命浮標とは船舶に搭載されてる浮き輪のことです。

小さな部品なので艦船模型のキットでは当然ながら省略されています。でも色がカラフルなので、ネズミ色と甲板色の地味な2色のみで塗られている軍艦にはちょっとしたワンポイントとなります。

(左画像:大和ミュージアム・1/10戦艦大和)

今や艦船用アクセサリーはあらゆる物がエッチングパーツ化されているご時世。無論救命浮標も例外でなく、日本で主流の1/700スケールにおいては、

※リンク先はいずれもノースポート

などに付属しており、これらを使えば容易に再現出来ます。

でも簡単な形ですから自作出来ないこともありません。ただかなり小さいパーツなので細かい作業が得意な人向きですね。1/700の場合直径が大体1.2mm〜1.5mm程度が妥当かと思います。

ビーズを使う(2008/01/14追加) ビーズを使う(2008/01/14追加)

閲覧者の方から以前教えていただいた方法です。今回実際に試してみました。

100均店でビーズセット買ってきました。1/700に適合するように極力小さいものを選びます。今回買ったのは直径が大体1.5mmくらいです。 100均店でビーズセット買ってきました。1/700に適合するように極力小さいものを選びます。今回買ったのは直径が大体1.5mmくらいです。

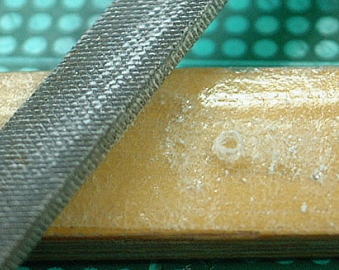

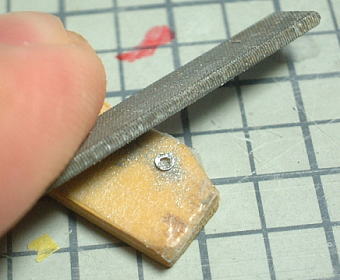

ヤスリがけをして厚みを削ります。

ビーズは球面で安定感が悪いので、作業中ずれないように両面テープで角棒なんかに固定しますがそれでもずれやすく、作業はコツをつかむまではちょっとやりにくいですね。

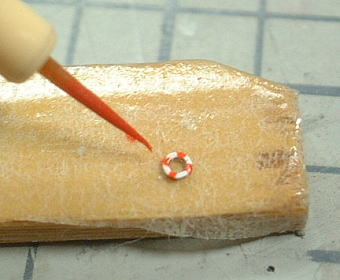

赤の十字ラインを描き込みますが、こんなに小さいものに上手く描くのは結構難しいです。きっと苦労してる人も多いはず。

そこで海外のサイトで見つけた方法。

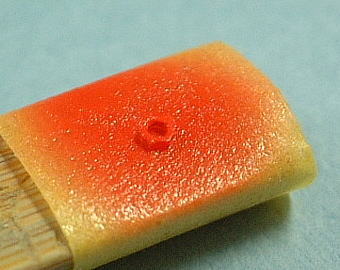

まず先に赤で塗装しておき・・

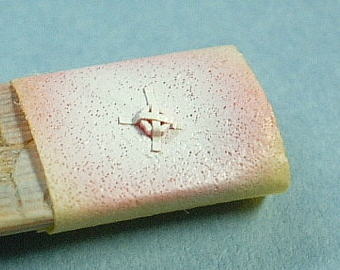

細切りしたマスキングテープを十文字にマスキングしてホワイトをエアブラシ塗装。これなら均一な太さのラインを描けます。さらに仕上げにクリアーを塗ればマスキングのキワの段差も目立ちません。

細切りしたマスキングテープを十文字にマスキングしてホワイトをエアブラシ塗装。これなら均一な太さのラインを描けます。さらに仕上げにクリアーを塗ればマスキングのキワの段差も目立ちません。

世の中には頭良い人がいますねー。ちょっとした工夫なのに全然思いつかなかった。

使用例。

びっくりするほど1/700にジャストフィットです。

カゴ型投下装置を再現する場合、作り方はこちら。

金属パイプを使う 金属パイプを使う

素材が手に入るならこれもかなりのお手軽方法。代わりにボールペンのインクの入った芯部分でもいけるみたいです。

今回用意したのは、内径1.0mm x 外径1.4mm x 長さ30cmのアルミ製パイプ。5本入りで400円ですが、バラ売りしてくれたので1本80円でした。安上がり〜。

デザインナイフで輪切りにします。

押し切ろうとすると断面が潰れてしまいますから、刃でパイプを転がしながら切ります。これ金属管を切るときの鉄則!

アルミ管はホワイトメタルのように柔らかくてサクサク切れるので作業が大変楽です。

輪切りにしたパーツを両面テープで角棒などにくっつけて固定し、ヤスリで厚みを削ります。

ヤスリがけにより、エッジにささくれが出来た場合は、歯ブラシをかけてやればキレイに取れます。

塗装して完成。

個人的感想では最もお手軽。でも作れるサイズは金属パイプの規格に依存するので、そんなに細かくは選べないかも。

真鍮線を使う 真鍮線を使う

以前からこのコンテンツで紹介していた方位測定儀(ループアンテナ)の製作術の転用。難易度は今までのより高いですが、上手く作れば仕上がりも一番良いと思います。

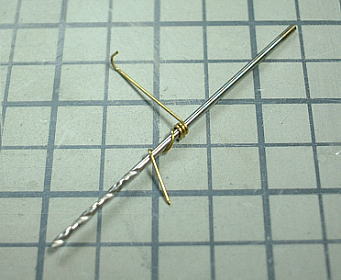

真鍮線をビンバイス用のドリルにしっかりと巻きつけます。作例では0.2mm真鍮線に0.7mmドリルを使用。

巻いた数だけ救命浮標ができますが、精度の良いものを作ろうと思えば、1度に3つ位までが限度かと。あと怪我しないように注意。刃にテープなんか巻いといたほうが良いかも。

巻いた真鍮線の一箇所をデザインナイフでカットすると、こんな風に輪ができあがります。

きっちり巻いてもわずかに遊びができるので、外径は1.4〜1.5mm程度になります。

実験では0.6mmのドリルに巻くことでもう一回り小さい輪を作ることにも成功。それ以下では真鍮線が真円にならずに失敗。

この方法は輪の閉じ口に合わせ目が出来るので、溶きパテでそれを埋めてやる必要があります。

表面を軽くサンディングして溶きパテ跡を処理してやり、塗装して完成。

このとき赤帯のキワをその合わせ目に沿うように塗れば、さらに目立ちません。

真鍮線の良いところは、断面が円形なので自然な造形に仕上がるところです。

また真鍮線やドリル歯は0.1mm単位で製品が存在するので、自分好みのサイズが自由自在。

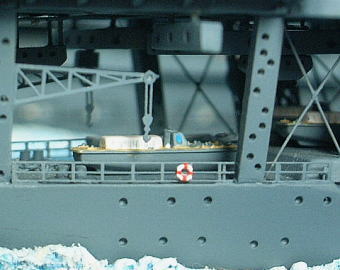

最後に完成した救命浮標の設置例です。

艦艇によって取り付け箇所が違いますので、資料を参考にしましょう。

■投下装置(カゴ)の作り方

舷側用の救命浮標は柵型のカゴ型の投下装置に固定されてます。正直なところ1/700スケールではそこまで再現しなくても十分なのですが、こだわる人はそれを作るのも良いでしょう。職人魂のある人向き。

舷側用の救命浮標は柵型のカゴ型の投下装置に固定されてます。正直なところ1/700スケールではそこまで再現しなくても十分なのですが、こだわる人はそれを作るのも良いでしょう。職人魂のある人向き。

また市販のエッチングパーツには投下装置までは再現されていない製品もあるので、そういう場合は組み合わせることで投下装置付きの救命浮標を作ることができます。

ここまで再現しようなんて思う人は、手すりやメッシュといった汎用エッチングパーツを持っている人が多いと仮定し、それを流用して作ります。

(左画像:大和ミュージアム・1/10戦艦大和)

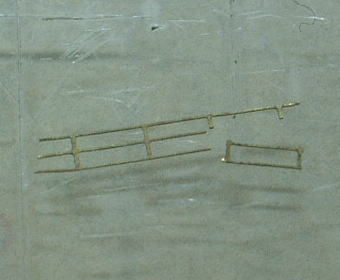

手すりはチェーンのたわみ表現がされていない直線タイプを使います。作例ではトムズモデルのPE60 1/700 二本手すりレール【ノースポート】を使用。

左画像のように、2段手すりから1ブロック分切り離します。これを2つ用意します。

コの字型に曲げて押さえ金具を作ります。折り目は長いほうが縦用、短いほうが横用です。

投下装置の台座部分は気持ち長方形です。

これにはハセガワトライツールのモデリングメッシュ正方形(L)を切り出して使いましたが、寸法さえ合ってればどんな製品でも構いません。

投下装置を塗装し、救命浮標をはさんで押さえ金具を格子状に接着すれば出来上がり。 投下装置を塗装し、救命浮標をはさんで押さえ金具を格子状に接着すれば出来上がり。

設置例。

舷側用救命浮標はご覧のように艦尾の両舷に取り付けられていることが多いですが、艦艇によっては舷側中央付近にも取り付けられてるようです。

(2006/12公開)

(2008/01/14追記加筆)

|

|

プラモデルの展示、作り方解説、アイテム情報とか

プラモデルの展示、作り方解説、アイテム情報とか