|

|

1/700の探照灯はガラス面が透明になっておらず、銀色に塗ることでそれを表現するように簡略化されています。

模型の大きさを考えると妥当な線ではありますが、さらに掘り下げてディテールアップすることもできます。

ファインモールド・探照灯セット ファインモールド・探照灯セット

当たり前ですが、手っ取り早いのは出来合いのグレードアップパーツを使うことです。

ファインモールドからクリアパーツ仕様の

が発売されており、それぞれの艦艇に合わせた種類や大きさが揃っており便利です。

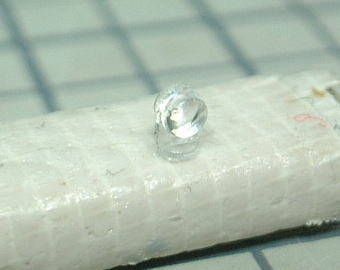

画像は、AM20 日本海軍・探照灯セット2 戦艦・空母・重巡用の110cm探照灯です。

画像は、AM20 日本海軍・探照灯セット2 戦艦・空母・重巡用の110cm探照灯です。

(取扱説明書画像)

正面のガラス部分にマスキングゾルを塗り、 正面のガラス部分にマスキングゾルを塗り、

銀色

↓

黒(銀の発色が良くなる)

↓

軍艦色

の順に重ね吹き。

取扱説明書では、銀色は背面の反射鏡球面だけに塗るように指定されていますが、私は少しでも明るく見えるようにと全体に吹きました。

スミ入れを軽く行い、マスキングゾルを剥がして完成。ご覧のとおり結構キレイな仕上がりになります。これなら価格分の価値アリかと。

筆塗りの場合、軍艦色を塗る際に下地の銀色を溶かして混ざってしまわないだろうかと不安なら、銀色をラッカー系(油性アクリル)塗料(Mr.カラー

/ ガイアカラー)、軍艦色をエナメル系塗料(タミヤエナメルカラー)もしくは水性アクリル塗料(Mr.水性ホビーカラー

/ タミヤアクリルカラー)で塗れば、ラッカー系塗料は他の塗料の侵食を受けないので混じることなく仕上がります。

既存パーツを加工 既存パーツを加工

次はグレードアップパーツに頼らないで、既存のパーツを加工してなんとかしてしまう方法。

探照灯表面に穴を開け、そこに透明樹脂を流し込んでガラス面と反射鏡を再現します。

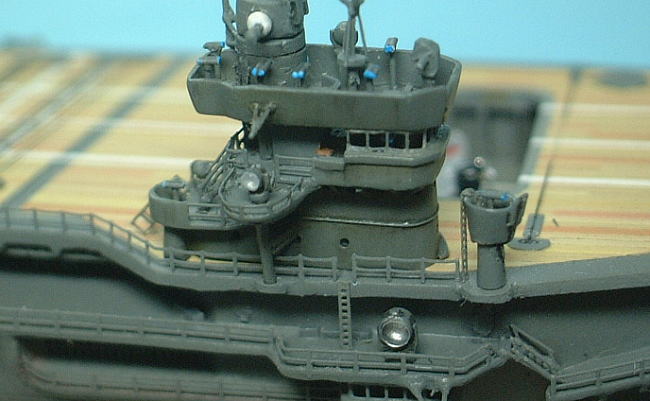

これは過去に作ったハセガワ1/700赤城で実践済みです。

いきなり太いドリルを使うのではなく、最初は極力細いドリルで穴を開け、徐々に口径を大きくしていくことで、ずれやパーツの破損のリスクを極力減らします。最後に探照灯と同口径のドリルを使うとき、うっかり側面まで削り取ってしまわないよう注意します。

いきなり太いドリルを使うのではなく、最初は極力細いドリルで穴を開け、徐々に口径を大きくしていくことで、ずれやパーツの破損のリスクを極力減らします。最後に探照灯と同口径のドリルを使うとき、うっかり側面まで削り取ってしまわないよう注意します。

また、穴の深さはほんのわずかでOK。実物の反射鏡もそうなっていますし、深く掘ると透明樹脂をたくさん埋めなければならないので透過率が落ち、反射鏡の輝きがわかりにくくなってしまいます。

塗装します。

反射鏡部分はMr.カラーのシャインシルバーというギラギラ感の強い銀色を使いました。普通のシルバーよりメッキぽさは出てるのですが、ちょっと粒子が粗いのが難。

さて流し込む透明樹脂ですが、手軽な素材ということで、エポキシ接着剤とタミヤエナメルカラーの『X-22クリヤー』を候補にあげました。

さて流し込む透明樹脂ですが、手軽な素材ということで、エポキシ接着剤とタミヤエナメルカラーの『X-22クリヤー』を候補にあげました。

この画像ではちょっとわかりにくいですが、エポキシ接着剤(左)は中央に細かい気泡が出来てるためやや濁っており、透明度が若干落ちます。

対してクリヤー塗料(右)は透明度は問題ないのですが、揮発により乾燥するため肉ヤセが起こります。エポキシ接着剤と同じように盛り上げましたが、乾燥後はご覧のようになってしまいました。

エポキシ接着剤 エポキシ接着剤

まずはエポキシ接着剤から。 まずはエポキシ接着剤から。

探照灯のガラス面は平らになっていますので、盛り上げてしまわないように注意します。

やや白っぽく濁って反射鏡の輝きはスポイルされますね。でも硬質感あるカッチリした感じはガラスぽくて良いです。

接着剤の透明度はメーカーにより差があるかもしれません。今回使用したのはセメダイン社の『ハイスーパー5』【ムラウチ楽天市場店】という製品。

クリヤーカラー クリヤーカラー

次にタミヤエナメルカラーのクリヤーを使用する例。水性アクリル塗料でも構いません。

次にタミヤエナメルカラーのクリヤーを使用する例。水性アクリル塗料でも構いません。

この場合、下地の銀色はエナメル塗料の侵食を受けないラッカー系塗料を使う必要があります。塗料が揮発するため、乾燥するごとに3〜4回は重ね塗りをして嵩(かさ)を稼ぎます。

クリヤーの透明度はこっちの方が全然良いですが、質感は例えるならゼリーのような感じ(本当にゼリーみたいに柔らかいわけではありません)で、その辺はエポキシ接着剤に軍配が上がります。

比較画像 比較画像

90cm探照灯の比較画像。左から、

90cm探照灯の比較画像。左から、

探照灯セット、クリヤー塗料、エポキシ接着剤、ノーマル

です。

好みは人により別れるでしょうが私見では、

探照灯セット > クリヤー塗料 > エポキシ接着剤 > ノーマル

の順です。

ただ探照灯の造形自体は、キット付属のパーツのほうがアームが太くて好みです。

でも60cm探照灯くらいまで小さくなると、クリヤー塗料(左)は暗く見えて、逆にエポキシ接着剤(右)のほうがくっきりしていて良く見てきます。

だからどっちが上とは一概に決めにくく、ケースバイケースで使い分けるのが良いでしょう。

比較しやすいように今回の作例で使用した銀色はすべてMr.カラーの『#90シャインシルバー』ですが、今は金属感やメッキ感を少しでも正確に再現するために、微細金属粒子配合のカラーなどさまざまな種類の優れた銀色が出てますので、もっと見合った色があるかもしれません。ガラス部に使う透明樹脂も同じです。使えそうだと思う素材があれば、色々試されることをお勧めします。

※追記

閲覧者の方々から掲示板ででいくつかのアイデアをいただきました。

(2007/5/15)

(2007/5/22加筆)

(2007/11/28加筆)

|

|

プラモデルの展示、作り方解説、アイテム情報とか

プラモデルの展示、作り方解説、アイテム情報とか