|

|

ウェザリングの基本ですが、本体をラッカー系塗料で塗装し、汚し色はエナメル系・アクリル系塗料でするのが一般的です。

ラッカー系はエナメル系・アクリル系の侵食を受けないので、失敗しても専用シンナーで拭き取れるのでやり直しが効くからです。だからこれから書かれている内容は、すべてこの条件を含んでいるものとみなして下さい。

■オイル汚れ

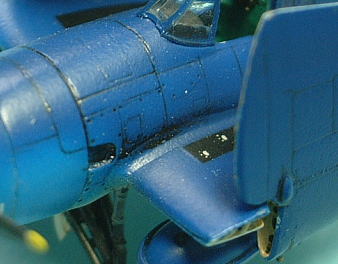

飛行機は高速で移動するので、汚れが重力作用による上から下でなく、前から後ろに向かって帯状に流れるようにして延びてることが多いです。 飛行機は高速で移動するので、汚れが重力作用による上から下でなく、前から後ろに向かって帯状に流れるようにして延びてることが多いです。

いわゆる「気流方向」の汚れですね。

オイル汚れというのはパネルなどの継ぎ目から漏れてるのがほとんどです。 オイル汚れというのはパネルなどの継ぎ目から漏れてるのがほとんどです。

漏れている箇所のスミ入れを他所よりやや濃くし、そこから黒・白・赤茶を適量に混ぜて作った汚し色をスッと帯状に伸ばします。

そのままではいかにも筆で塗ったようなので、汚れの周りをシンナーを含ませた面相筆で自然に見えるようにぼかします。

機体色が明るい色の場合、クリアーイエローにクリアーレッドを少し混ぜたものをシンナーで薄め、これをパネルラインやオイル漏れの帯の周りに塗ってぼかしていくと、オイルの滲みや経年変化によって黄ばんだ感じがでます。 機体色が明るい色の場合、クリアーイエローにクリアーレッドを少し混ぜたものをシンナーで薄め、これをパネルラインやオイル漏れの帯の周りに塗ってぼかしていくと、オイルの滲みや経年変化によって黄ばんだ感じがでます。

そしてクリアーなので光沢が若干出ますが、これがうまい具合に油のテカリ効果になります。

これも境界線をシンナーでぼかして自然に見えるようにします。

なお、汚し色の濃さは機体色に合わせて調整しましょう。濃すぎるとウソ臭くなるけど、かといって見えなきゃ全く意味ないですから。

この技法の要は、「筆のタッチ」を残さない事。そのために周辺をシンナーでぼかすのですが、その道具はなにも筆に限らず綿棒を使っても良いですし、さらに指で擦ると独特の薄汚れた感じがして意外と良い効果を得れたりします。

既存の方法にとらわれず、色々と試してみましょう。

※番外編

模型が大スケールの場合、ペンによって汚れを描くという力技もあります。てゆっか、私が勝手にやってみたんですが…

ペンといってもマーカーやサインペンのようなものではなく、Gペンといって筆圧により線の太さを変えれるイラストや漫画、製図用のペン先を使います。

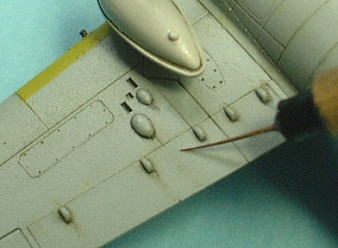

下の画像は1/32スケールの模型にGペンを使ってオイル汚れの線を引いたもの。筆で塗ったものに比べて直線的で鋭いイメージに仕上がります。

慣れれば案外細い線も引けるので1/48スケールにも使えそうです。

まっすぐの線を長さ違いで平行に何本も引き、全体としてそれらしく見せていきます。 まっすぐの線を長さ違いで平行に何本も引き、全体としてそれらしく見せていきます。

とはいえフリーハンドで行うのは職人級の技が必要なので普通は定規をあてて引きます。

このとき注意しなければならないのは、斜断面のついてる定規でないと毛細管現象で塗料が模型表面と定規の間に入り込んでしまい汚してしまうという事。つまりプラ切断に使う金定規は使えません。(裏技として定規の裏側に一円玉などを貼りつけてプラ表面から浮かせる方法もあります。)

線を引くコツは引き始めに力を入れ、徐々に力を抜いて線を細くしていきスッと抜きます。漫画のスピード線や集中線と同じ技法ですね。模型表面が曲面で定規がぶれてまっすぐに線を引きづらい場合は、定規の裏側に両面テープを貼れば固定しやすくなります。

■チッピング(塗料のはがれ)

大戦機のような古い飛行機の場合、塗料の質が悪くて所々剥がれ落ち地金が見えてる事があります。これを模型に表現する技法をチッピング、またはハゲチョロ塗装といいます。

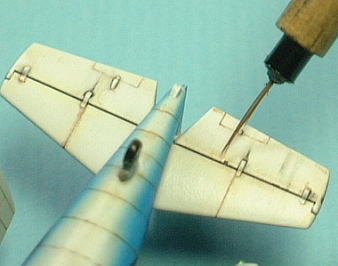

塗料のはがれやすい箇所は主に出っ張った部品やパネルラインの角など、まわりと擦れやすい部分です。これらの箇所にシルバーなどの地金色を塗りますが、面相筆を使うよりは爪楊枝でやったほうが剥がれたようなパターンが出やすいです。

コツは塗料をベタ漬けするとボタ落ちのような不自然なパターンになるのでごく少量をつけることと、点置きしていくと「いかにも爪楊枝」という感じになるので、適度に動かしてこする様にすることです。

※番外編

本当に塗料を剥がして下地を出す方法もあります。

まず全体を銀で塗装して、剥がしたい個所に水性絵の具を原液のまま塗ります。絵の具が乾いたら機体色をエアブラシで吹き(缶スプレーは塗装膜が厚くなるので使わない)、乾燥後に爪楊枝を使って塗料を剥がしていきます。最後に残った絵の具は水でふき取ります。

小スケールには大味になるので使えませんが、大スケールには効果があります。なんせ、本当に剥がれてんだから。でも剥がしには大変な労力がいるのでそれなりの覚悟も必要です。

■摩擦による塗装剥がれの再現

飛行機(特に大戦機)は現用機のように綺麗に舗装された滑走路ばかりに着陸するとは限らなかったはず・・・だからその時に地面との摩擦による塗装の剥がれが起きるものと思います。

この表現には、最初にラッカー系の銀などの下地色を塗装し、次に本来の下面色を塗ります。そしてサンドペーパーを後方に向かって軽く擦ってやり下地色を露出させてやります。ペーパーがけは当然全体を均等にするのではなくランダムに行います。

そのあと、土や泥を思わす黒・白・赤茶などを薄く混ぜたもので汚れをぼかしながらつけていくとさらに良い効果が生まれます。

(2004/03/23)

|

|

プラモデルの展示、作り方解説、アイテム情報とか

プラモデルの展示、作り方解説、アイテム情報とか